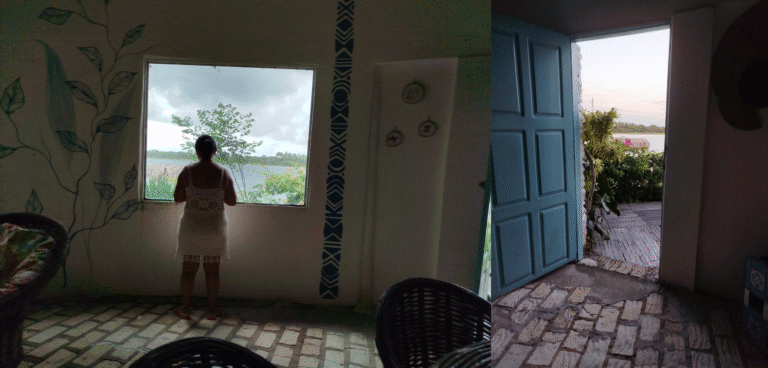

Depois da viagem longa, cheguei ao meu destino. Uma estrada com poucos solavancos, a igreja azul de Santa Luzia e, em pouco tempo, eu estaria pisando naquela areia branquinha que recebeu meus pés em tantos momentos felizes.

A água morna, límpida, da Lagoa do Paraíso, me abraçaria e envolveria todo o meu corpo, trazendo alívio temporário à exaustão na qual eu andava imersa.

Dois abraços apertados, sorrisos e um par de olhos verdes, como a água da minha lagoa, me receberam ao descer do táxi. Ao abrir a porta do destino, o cheiro familiar. Estava em casa.

Sabia disso porque era o mesmo cheiro da velha casa dos meus avós, que viu nascer meu pai e seus 13 irmãos. Na esquina do Córrego do Urubu, suas paredes grossas resistem. Não sei até quando.

O cheiro que atiçou as memórias era dos tijolos brancos do chão. O odor era calcário, a anfitriã contou.

Esses tijolos faziam raiva à minha tia Evanira, porque não conseguia mantê-los limpos. Difíceis de varrer. Para piorar, meu avô mascava fumo e grandes manchas escuras tingiam o chão ao redor do tucum que ele gostava de se deitar.

Sento na cama da pousada, fecho os olhos e viajo no tempo. Me vejo criança, deitada na rede rústica com a chuva batendo devagarinho nas telhas que meu avô mesmo colocou, logo acima dos grossos troncos de carnaúba. O vô Doca Ribeiro, logo ali na outra ponta da sala, descansava no seu tucum. No chão, as alpargatas de couro, que ele também sabia fabricar.

A vó Maria, na cozinha, em outro tucum, conversava com alguém que aprontava o almoço.

Os dois se foram há mais de duas décadas. Me trouxeram aqui. Eu sei.

Não vou esquecer de contar o que eu ouvi nessa terra sagrada. É separar tempo, buscar os elementos para que a memória viaje e floresça em um novo livro. Aquele do qual tenho fugido.

Tenho um jardim secreto que pode dar frutos. Basta escutar a voz que sussurra por entre as folhas dos velhos cajueiros. É hora de retomar essa escrita e deixá-la fluir.

SALETE EM SOCIEDADE

Veja Outros Posts Recentes

Este poema toca fundo o coração. Sonhar para Viver fala de amor, fé, esperança, doação e amizade — sentimentos...

Em uma reflexão sensível e profunda, A. Capibaribe Neto nos conduz pelos caminhos sutis das emoções humanas,...

Trazemos essa semana uma entrevista com o professor e pesquisador Olavo Ximenes Júnior. Com mais de três...

O Sistema Fecomércio Ceará foi homenageado, neste sábado, 31, durante o Sana 2026, maior festival de...

O Ideal Clube divulgou a programação especial para o período de sábado a domingo (1º), reunindo música...

Com produção no Ceará, a Nega Palito Jeans completa 10 anos de atuação no mercado de moda brasileiro....

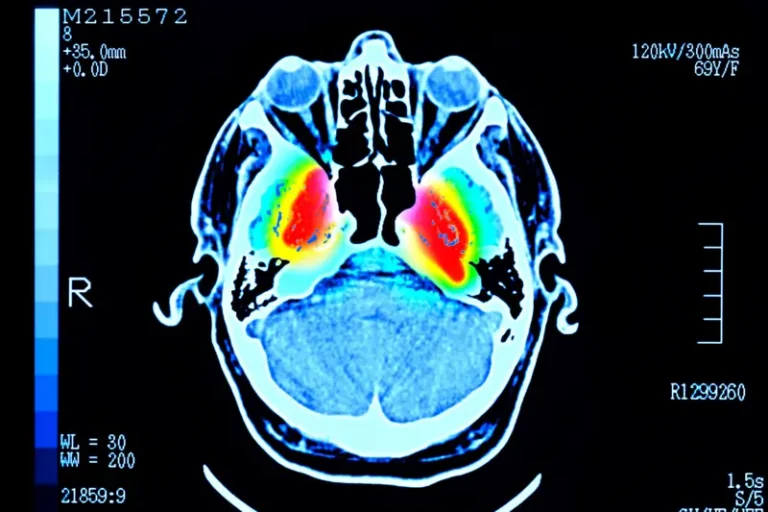

Um estudo recente conduzido na Espanha identificou a erradicação total de tumores de câncer de pâncreas...

A cônsul honorária da Alemanha nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, Marlene Pinheiro Gonçalves, egressa...

A aclamada atriz Catherine O’Hara, conhecida por seu aplaudido trabalho em produções como ‘Esqueceram...

Janeiro findando e fevereiro iniciando com muitas programações incríveis nesse fim de semana, além de...

Em cartaz nesta sexta-feira, sábado e domingo, no centro de eventos, um dos principais eventos de cultura...

A Assembleia Nacional da França aprovou um projeto de lei que esclarece de forma explícita que não há...

O clima de Carnaval já toma conta de Fortaleza, e quem abre oficialmente a temporada de folia para os...

O herdeiro direto ao trono britânico enfrentou uma situação inusitada após se mudar com sua família para...

Reconhecida mundialmente por sua estética minimalista, provocativa e atemporal, a Calvin Klein dá mais...

O conceito mix and match nas joias traduz a arte de combinar diferentes texturas, tamanhos, cores e metais...

A Anjo Colours foi palco, na tarde de quarta-feira, de um encontro inspirador que celebrou moda, cor...

O índice de adultos brasileiros com obesidade cresceu 118% entre 2006 e 2024, segundo dados da pesquisa...

A banda Raimundos irá abrir o show do Guns N’ Roses em Fortaleza, marcado para o dia 18 de abril, na...

O Ministério Público do Ceará (MPCE) vai apurar e investigar a venda de itens que tenham cunho nazista...

O Festival Rec-Beat começa a revelar os primeiros nomes de sua edição comemorativa de 30 anos e já deixa...

A enxaqueca está longe de ser apenas uma dor de cabeça passageira. Para quem convive com crises recorrentes,...

O cinema do século XXI já não cabe apenas na tela tradicional. Entre mundos virtuais, captura de movimento,...

O início do ano costuma acender um alerta emocional em muita gente. Entre metas, cobranças e expectativas...

Com as presenças de alunos cearenses e amazonenses, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realizou, na...

A Bvlgari inaugura um novo território criativo ao apresentar a Icons Minaudière, sua primeira coleção...

O Brasil enfrenta uma crise de saúde mental que já impacta diretamente o mercado de trabalho e os índices...

Os hábitos das novas gerações estão mudando, com um consumo menor de álcool e uma procura maior por drinks...

Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, ganhou um novo ponto de encontro que promete transformar...

Depois de semanas marcadas por horários flexíveis, viagens e pequenas indulgências, voltar à rotina pode...

Pessoas que produzem mais à noite podem ter um risco maior para desenvolverem doenças cardíacas, segundo...

A Chilli Beans reforça sua conexão com a moda e a cultura pop ao anunciar mais um capítulo de sua parceria...

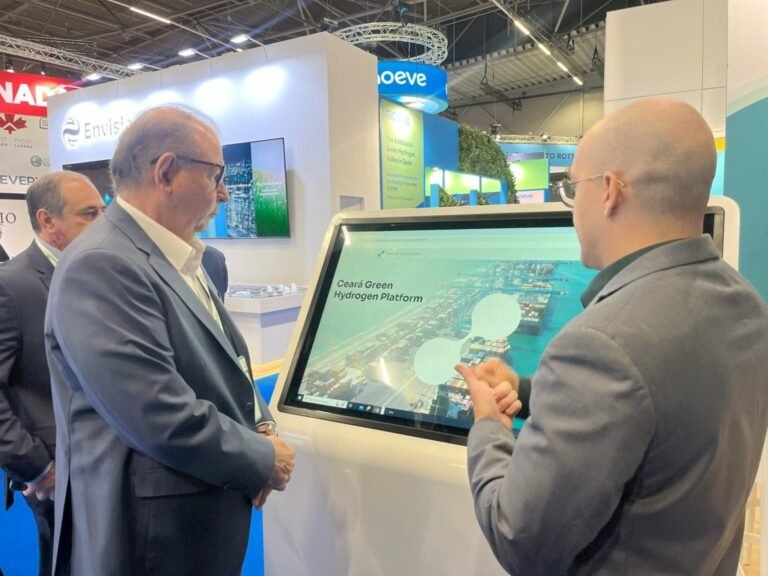

As empresas Companhia Docas do Ceará, Terminais Portuários Ceará (TECER), Linhas & Cores e BSPAR...

A Engaja Comunicação, maior agência de assessoria de imprensa do Nordeste, completa 10 anos de atuação...

A Universidade de Fortaleza (Unifor) lidera entre as instituições privadas do Norte e Nordeste brasileiro...

O Sesi Ceará realiza, nesta quarta-feira (28), na Casa da Indústria, o Fórum SESI Ceará de Saúde 2026....

O Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação...

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apresentou uma proposta de regulamentação para a...

A empresa Casa dos Ventos pretende construir no Ceará a torre eólica mais alta do país. O comprimento...

A Bvlgari celebra o Ano Novo Lunar com uma homenagem à renovação, à vitalidade e à união. Honrando a...

Comunicação na Prática: Voz, Clareza e Impacto.A comunicadora e fonoaudióloga Priscila Ribeiro, pós-graduada...

O Disney+ anunciou que a nova série dramática original The Testaments estreia com seus três primeiros...

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) oficializou, na segunda-feira, uma reformulação...

O turismo internacional consolidou 2025 como um dos anos mais expressivos da história recente da economia...

Poucos lugares no planeta conseguem entregar uma experiência visual capaz de provocar silêncio imediato,...

O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta importante para quem planeja viajar ao país em 2026, detalhando...

Terminei o terceiro livro deste ano de 2026 – O perigo de estar lúcida – na hora do almoço....

Durante a programação da 12ª Mostra RetroExpectativa, o Cinema do Dragão, localizado no Centro Dragão...

Uma pesquisa resultado da parceria de cientistas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), com a Universidade...

A Cinemark confirma participação e se prepara para a primeira Semana do Cinema do ano, que acontece antes...

Há décadas, cientistas perceberam que raramente um paciente com Alzheimer tem histórico de câncer. Um...

Os deputados franceses devem decidir, nesta segunda-feira (26/1), se proíbem as redes sociais para menores...

A reforma tributária brasileira entrou, em 2026, em sua fase de implementação e impacta diretamente empresas,...

Se você planeja assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026 e já garantiu seus ingressos, há uma novidade...

A icônica Cinderela, personagem que atravessa gerações, acaba de ganhar uma releitura única que mistura...

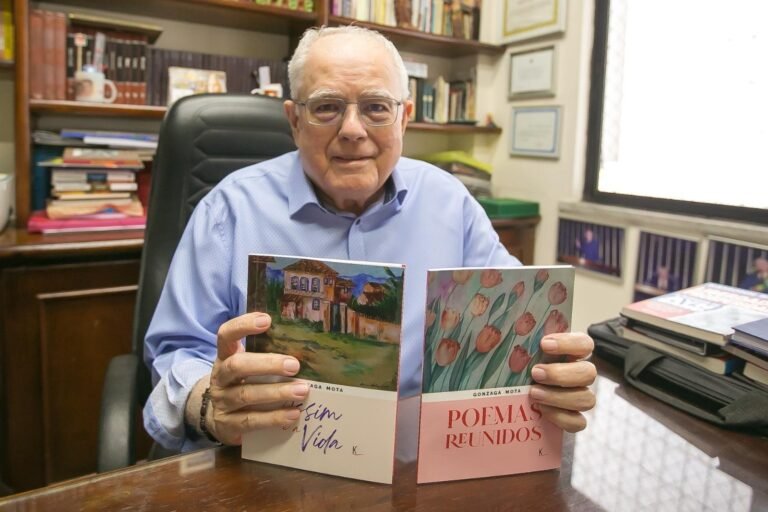

Inspirado por leituras atentas da obra de Viktor Frankl, Gonzaga Mota reúne neste artigo sete frases...

No Espaço do Leitor de hoje, a educadora e pesquisadora Elinalva Alves de Oliveira propõe uma reflexão...

Entre máscaras, performances e verdades provisórias, o texto desta semana de A. Capibaribe Neto lança...

A Havaianas voltou a provar que o design brasileiro tem espaço garantido nas maiores passarelas do mundo....

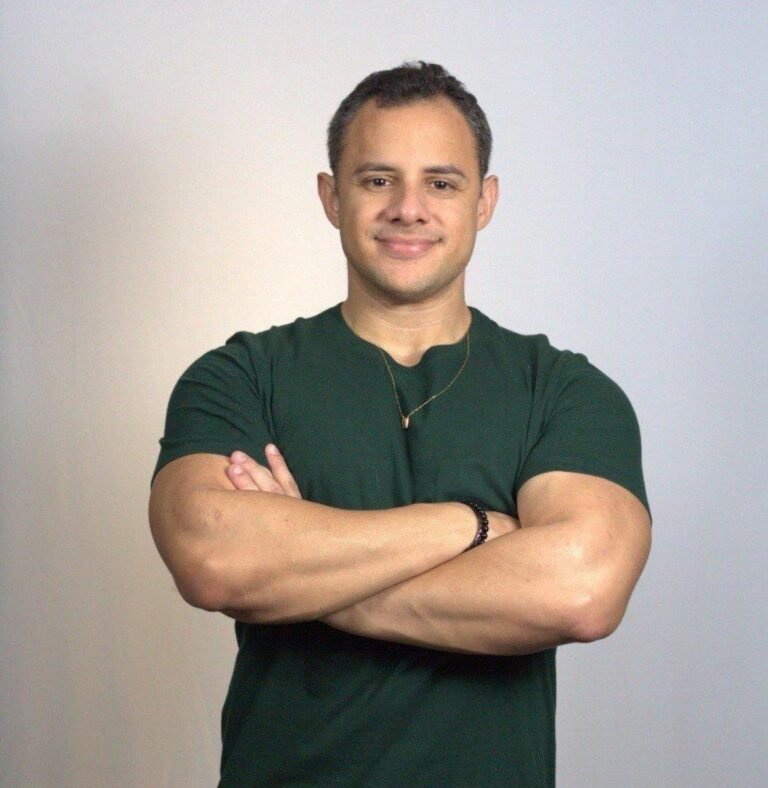

Nossa entrevistada da semana é a fisioterapeuta pélvica e obstétrica Isabelle Siqueira. Atuando na área...

Quando o calor chega, a moda abandona qualquer timidez e convida à experimentação. O verão é, por excelência,...

Queijos azuis, como Roquefort e Gorgonzola, podem trazer mais longevidade para quem o consome. De acordo...

O Brasil comemora o fim da transmissão vertical (mãe/bebê) do HIV. Considerada um marco histórico, a...

Chegaram muitas novidades!O destaque vai para o mix de pedras naturais, grande diferencial da Joalheria...

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, é a melhor universidade das regiões Norte e Nordeste...

Janeiro continua cheinho de festas de Pré Carnaval incríveis por Fortaleza. Mas hoje trazemos essas festas...

A Bvlgari escolheu o Brasil como palco para apresentar a nova coleção Serpenti Viper, uma linha que reafirma...

O cinema brasileiro entra de vez no radar da Academia com “O Agente Secreto”, filme que chega ao Oscar...

Resultados de um estudo de fase 2 indicam que um imunizante contra o melanoma, forma mais agressiva de...

Criado para oferecer suporte a artesãos cearenses e promover a industrialização inclusiva e sustentável,...

Em 2026, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e o Hub Cultural Porto Dragão, espaços da Rede Pública...

O setor educacional do Ceará inicia suas atividades do ano com foco na educação inclusiva. O Sinepe-CE,...

O reitor da Universidade de Fortaleza, instituição vinculada à Fundação Edson Queiroz, Prof. Dr. Randal...

A Portaria MEC nº 898, de 23 de dezembro de 2025, homologada pelo ministro Camilo Santana, credenciou...

O Brasil tem uma cidade entre os destinos que são tendências globais para este ano. De acordo com a pesquisa...

O filme brasileiro “O Agente Secreto” foi indicado às principais categorias do Oscar 2026....

Com 100% de ocupação na chegada ao Ceará, o voo direto entre Fortaleza e Madri, operado pela companhia...

Prepare-se para uma experiência teatral envolvente e inspiradora com a chegada do espetáculo, Monvero...

A Universidade de Fortaleza, instituição vinculada à Fundação Edson Queiroz, realizará nos dias 27 e...

O teatro da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) Fortaleza será palco para as aventuras da turma...

Registrando recordes de apreensões de canetas de origem desconhecida, a Agência Nacional de Saúde (Anvisa)...

Já pensou se hospedar em um hotel que já foi uma prisão? Pois no Japão, isso é possível. A antiga Prisão...

O Brasil registrou um novo recorde de feminicídios em 2025. Ao todo, foram registradas pelo menos 1.470...

O Supremo Tribunal Federal se prepara para dar a palavra final sobre uma questão que mexe diretamente...

Esta quinta-feira, 22, é dia de conhecer o primeiro livro da poeta pernambucana Taciana A. Ferraz, que...

O Baile do Copa 2026 já tem sua grande estrela. O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, anunciou Camila...

Kate Middleton voltou a provar por que é referência global quando o assunto é estilo institucional com...

A Nestlé prepara mais um movimento estratégico para manter o Prestígio no centro das atenções do mercado...

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforçou que o prazo para a realização de serviços eleitorais essenciais...

O ofício de preparar, conservar e orientar sobre o uso de substâncias medicinais foi se consolidando...

O Ideal Clube abre a programação carnavalesca de 2026 com uma proposta que valoriza a convivência familiar...

O governo federal vai construir o primeiro hospital público “inteligente” no Brasil, o Instituto Tecnológico...

Vem aí novas regras de vistoria para veiculos. O Projeto de Lei n°3507/2025, aprovado pela Comissão de...

A Anvisa concedeu o registro do primeiro medicamento genérico contendo dexlansoprazol. O produto é equivalente...

O Carnaval de 2026 ganha contornos ainda mais grandiosos com o anúncio de Sabrina Sato como Rainha do...

O Acordo Mercosul-União Europeia, que marca a criação de uma das maiores zonas livres de comércio mundiais...

Valentino Garavani é mais do que um nome histórico da moda: ele é a personificação de um ideal estético...

Era mais um sábado comum. Meu dia de folga. Acordei no horário costumeiro e logo me senti tocada pelo...

A Gaída Beauty apresenta o Body Splash Sofia, uma fragrância criada como homenagem ao amor, às lembranças...

Cerca de 30% dos cursos de medicina participantes do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação...

O estilista Valentino Garavani, fundador da grife Valentino, partiu para a eternidade nesta segunda (19)...

O Ceará ganha um novo voo direto para a Europa: a Iberia inaugura a partir deste 19 de janeiro a rota...

O Ceará ganha um novo voo direto para a Europa: a Iberia inaugura a partir deste 19 de janeiro a rota...

A Universidade de Fortaleza realizará mais uma edição do Férias Unifor, iniciativa que objetiva promover...

A prática regular de exercícios físicos é amplamente reconhecida como um pilar da saúde, associada à...

Vera Valdez, nome artístico de Vera Barreto Leite, morreu no dia 14 de janeiro, aos 89 anos, deixando...

A morte do jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos, trouxe à tona uma condição de saúde pouco conhecida...

Impulsionado pelo sucesso internacional e pela consagração no Globo de Ouro 2026, onde conquistou dois...

Influencer, empresária com dois MBAs em Turismo Internacional e uma pessoa sensível e solidária às necessidades...

A primeira edição de 2026 do Circuito Sesc de Corridas será realizada em Fortaleza, no dia 25 de janeiro....

Fundada em 1994, a Prime Plus é uma empresa genuinamente cearense, nascida em Fortaleza e hoje consolidada...

Este poema de Gonzaga Mota mergulha na alma do nosso Nordeste, revelando com sensibilidade a realidade...

Janeiro é mês de festa e alegria, por conta dos muitos bloquinhos de Pré-Carnaval que agitam a cidade...

Balenciaga e Manolo Blahnik anunciaram sua primeira colaboração oficial, marcando um encontro histórico...

Em 2025, o Ceará se destacou na região Nordeste por registrar o maior número de doadores de medula óssea....

A trajetória acadêmica e profissional do fisioterapeuta Paolo Oliveira Melo é daquelas que simbolizam,...

A Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC Brasil comemora 49 anos de uma trajetória...

Com duas premiações na 83ª edição do Globo de Ouro, conquistadas na noite de domingo (11), no horário...

Há textos que não se leem apenas — eles nos atravessam. Incomuns e Incompreensíveis, de A. Capibaribe...

A Receita Federal voltou a desmentir informações falsas que circulam nas redes sociais sobre suposto...

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente Jair...

O que o veneno de marimbondos têm a ver com o Alzheimer? Os pesquisadores de um projeto interdisciplinar...

O Ministério da Educação realizará, ainda nesse primeiro semestre de 2026, uma pesquisa nacional para...

Dois filmes produzidos no Ceará estarão na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim,...

A Louis Vuitton celebra dez anos de colaboração com a UNICEF reforçando seu compromisso com a responsabilidade...

A Ganni volta a se unir à Disney em uma colaboração que reforça o encontro entre moda, cultura pop e...

A 99 escolheu novamente Ivete Sangalo como o rosto de sua campanha de Carnaval e dá início à comunicação...

O Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental, chama atenção para a necessidade...

Fortaleza já entra no clima da folia com a programação especial de Pré-Carnaval dosshoppings RioMar Fortaleza...

O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu temporariamente o processamento de vistos para...

Nesta quinta-feira (15), a partir das 18h, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), o Prêmio Palavra...

O Ceará alcançou certificação internacional com um curso profissionalizante em uma área que só tende...

Mais uma excelente notícia para quem sonha com a cura do câncer. Um novo tratamento experimental contra...

Com a ternura que marca sua escrita, Gonzaga Mota nos brinda com três belos poemetos — “Sonho de Criança”,...

Como uma pedra recém-lapidada, o setor mineral cearense revelou em 2025 seu brilho máximo na pauta exportadora...

Em um dos momentos mais potentes de sua carreira, o cantor e compositor Chico Chico lança oficialmente...

Com as mudanças trazidas pela Reforma da Previdência, 2026 marca um novo avanço nas regras de transição...

A Prática Eventos, o Diário do Nordeste e parceiros já estão preparando a 14ª edição do Seminário de...

Com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos, a Universidade...

Os avanços na saúde da mulher foram alguns dos destaques na Consumer Electronics Show (CES) 2026, que...

Mais eficácia para a prevenção de novas infecções por HIV. A Anvisa aprovou uma nova indicação para o...

Você já ouviu falar em biofobia? Não? Calma que não é nome de personagem de filme de terror, mas pode...

Em um mundo cada vez mais dominado por teclados, telas e comandos de voz, existe um poder discreto e...

Sexy, provocante e impossível de ignorar, o underboob voltou com força total e está dominando praias,...

A Mattel acaba de dar um passo gigante, e necessário, no universo dos brinquedos ao anunciar a primeira...

O verão é aquela estação dos sonhos: sol, praia, piscina e vento no cabelo… mas também é o momento em...

Se você é do time que suspira a cada baile, intriga amorosa e olhar prolongado em Bridgerton, pode comemorar:...

A Britânia acaba de dar mais um passo para provar que ferramenta também pode ter estilo, personalidade...

“Imperfeito este mundo e, contudo, recoberto de flores” (Kobayashi Issa) A imperfeição, do...

O cinema brasileiro está em festa. O filme O Agente Secreto levou dois dos três prêmios a que foi indicado...

O exercício da profissão de multimídia foi regulamentado por meio de projeto sancionado pelo presidente...

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, está no centro de uma polêmica em seu país. A motivação...

A Barbie acaba de dar mais um passo importante na sua trajetória de inclusão e representatividade! A...

O cantor e compositor Davi Cartaxo estará em Fortaleza, sua cidade natal, neste sábado (17/01), para...

O filme brasileiro O Agente Secreto ganhou, na noite de domingo (11), dois prêmios no Globo de Ouro:...

A CAIXA Cultural Fortaleza recebe, de 16 a 18 de janeiro, a cantora e compositora Tulipa Ruiz com o espetáculo...

Ser promovido sem nunca ter liderado uma equipe. Lidar com a necessidade de adquirir novas habilidades...

“O Agente Secreto” levou dois dos três prêmios a que foi indicado na cerimônia do Globo de...

A chamada CNH do Bom Condutor promete reduzir burocracia, custos e deslocamentos para quem mantém um...

A Rainha do Estilo e das Artes 1- O Estilo Maria Antonieta rainha mais elegante, escrutinada e...

Se você atravessou os anos 2000 consciente, provavelmente carrega um superpoder emocional que muita gente...

A partir de qual idade uma pessoa passa a ser idosa? Aos 60? Aos 65? Ou isso é apenas um acordo social...

Boa notícia para os enólogos e demais apreciadores de vinho. O avanço das negociações do acordo de livre...

O Papa Leão XIV confirmou a criação da Diocese de Baturité, no estado do Ceará. A Diocese será formada...

Com a sensibilidade que marca sua trajetória pública e humana, Gonzaga Mota nos presenteia com o poema...

Brasileiros que estão em Portugal já podem dirigir utilizando apenas a Carteira Nacional de Habilitação...

A Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, promoverá nos dias 23 e 24 de fevereiro,...

Aos 24 anos, Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, trouxe à tona um tema que ainda desperta...

Na noite desta última quinta-feira (8), a Prefeitura de Aquiraz lançou oficialmente o Carnaquiraz 2026...

Muito além dos títulos e protocolos, a princesa Diana construiu um legado que atravessou décadas e redefiniu...

A Chanel anunciou que realizará o seu próximo desfile Cruise em Biarritz, no dia 28 de abril de 2026,...

A geração X, que abrange os nascidos entre 1965 e 1980, enfrentou grandes mudanças sociais e nas relações...

A Universidade de Fortaleza (Unifor) divulga os principais eventos que integrarão o ano letivo de 2026....

As primeiras atrações do CarnAquiraz 2026 já estão confirmadas. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira...

A elegante e querida Naura Cox, nossa colunista no Portal Salete em Sociedade, reuniu amigos de longa...

Os cabelos cacheados com franja voltaram com tudo. E quem está propagando essa tendência linda e super...

Fortaleza irá contar com uma das 14 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) automatizadas, integrando a Rede...

Nesta quinta-feira, 8, às 20h, a capital cearense recebe o espetáculo que se tornou o maior encontro...

A Unimed Fortaleza completa 48 anos de história reafirmando sua posição de liderança no setor de saúde...

A Arábia Saudita marcou o investimento no setor de lazer e turismo inaugurando, no último dia 31 de dezembro...

A Amazon deu mais um passo rumo a um embate judicial de grandes proporções nos Estados Unidos após a...

Um tipo específico de queijo de burra, chamado queijo “Pule”, é produzindo em uma fazenda na Reserva...

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos de extensão em línguas, ofertados pelo Instituto...

Atenção para quem faz uso de fórmulas para lactantes. Nesta quarta-feira (7), a Agência Nacional de Vigilância...

Fortaleza acaba de ganhar um presente sonoro daqueles que gruda na alma: o álbum Sons de Fortal – O Fino...

Ótima dica para as férias. Chega no Shopping Iguatemi Bosque, a partir do próximo dia 16 a exposição...

Chegar em casa não é, necessariamente, desligar do mundo. Muitas vezes a chave gira na porta, os sapatos...

Quem acabou de fazer uma tatuagem ou trabalha com pele sabe: o pós-tattoo é tão importante quanto o traço....

O Instituto Revoar, braço social da Rede Memorial Fortaleza, promoverá no dia 19 de janeiro, o primeiro...

O que já era bom, ficou ainda melhor! O turismo do Ceará encerrou 2025 com uma trajetória de crescimento...

Se você ama estar por dentro das tendências que realmente importam, prepare-se para adotar a vibe “nonicure”:...

O Palácio de Buckingham estará aberto ao público para apresentar a maior exposição já realizada sobre...

O mundo da moda amanheceu mais silencioso com a morte de Jacqueline de Ribes, a condessa que atravessou...

Se existe um ingrediente que conseguiu sair do rótulo técnico dos dermocosméticos para virar assunto...

A Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal e a Juíza do TJDFT Dra. Rejane Suxberger irão promover...

Além do biquíni, que tal usar uma máscara que só deixa os olhos, a boca e o nariz do lado de fora, combinando...

A Vila das Artes, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para novas turmas...

É janeiro do novo ano. Acabou o recesso e chega finalmente a primeira semana produtiva. Será mesmo? O...

A Dior acaba de revelar sua campanha global de primavera-verão 2026 e, mais uma vez, prova que sabe olhar...

No fim do ano, é fato que o consumo de bebidas alcoólicas faz parte da comemoração no Brasil. Mas o exagero...

Empresas com projetos de terras raras no Brasil encerraram 2025 extremamente valorizadas, com ganhos...

Entre memórias pessoais, afeto familiar e o olhar sempre atento aos acontecimentos do mundo, A. Capibaribe...

Com a chegada das altas temperaturas, cresce também a dúvida de quem busca um doce refrescante sem culpa:...

A gordura localizada na região inferior do abdômen, popularmente chamada de pochete, é uma das maiores...

Nosso entrevistado da semana é o advogado, contador e pesquisador na área do Direito, Francisco das Chagas...

Poucas imagens da história recente carregam tanta força simbólica quanto a fotografia da princesa Diana...

Desde janeiro, idosos com mais de 60 anos com renda mensal familiar por pessoa de meio a um salário mínimo...

Menos de um dia depois da captura do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, o presidente dos Estados...

Neste início de 2026, apresentamos para reflexão dos leitores e leitoras do nosso Portal uma passagem...

O iFood dá mais um passo estratégico na diversificação do seu ecossistema ao avançar no segmento de beleza...

O grupo Galeries Lafayette anunciou uma nova e decisiva etapa nas negociações para a venda do histórico...

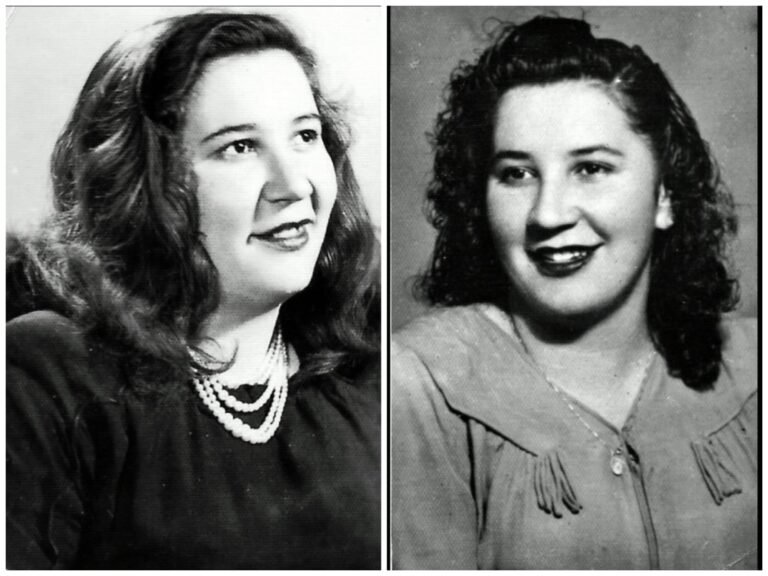

A menina da foto é Anne de Gaulle; a terceira filha de Yvonne Vendroux e do general de Gaulle. Nasceu...

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.6121, o valor da contribuição mensal do Microempreendedor Individual...

Doença incapacitante que atinge principalmente mulheres, a fibromialgia passou a ser reconhecida como...

O Réveillon é sinônimo de celebração, brindes e encontros que atravessam a madrugada, mas a empolgação...

Um Réveillon com a melhor vista para o espetáculo pirotécnico de Fortaleza, além de muita classe, tradição...

Virar o ano nunca foi só uma questão de calendário. É ritual, intenção, desejo jogado para o universo,...

Respondendo a nossa enquete de desejos para 2026, a escritora Célia Maria Leite nos brinda com esse tocante...

As festas de fim de ano trazem consigo uma mistura irresistível de celebrações, encontros, viagens e...

O ano de 2026 terá dez feriados nacionais e três pontos facultativos. E muitos deles caem em dias de...

Para encerrar o ano com sensibilidade e reflexão, abrimos nosso Espaço do Leitor com o olhar atento e...

Para quem prefere receber o novo ano em ritmo de oração, tem o tradicional Réveillon da Paz, realizado...

Desde de dezembro de 2025, os bebês e crianças de até 6 anos passaram a também ter acesso à Carteira...

Comecei o ano de 2025 de ressaca, chateada e com enjôo. Uma premonição para um ano ruim, conforme Rachel...

Boa notícia para os consumidores em janeiro. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou...

Atenção, ciumentos e curiosos de plantão! Mexer no celular do parceiro ou da parceira sem autorização...

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, a distribuição, a importação,...

A virada do ano na capital cearense em Fortaleza promete! Tem celebrações para todos os gostos, desde...

Em Santa Catarina, na cidade de Aguas Frias, uma história de amor, dedicação e educação tem emocionado...

Pode preparar o brilho, a fantasia e o espírito livre: o tema do Baile da Vogue 2026 acaba de ser revelado...

A virada do ano em Fortaleza promete celebrações intimistas, experiências gastronômicas diferenciadas...

Brigitte Bardot morreu aos 91 anos deixando para trás uma trajetória que marcou de forma definitiva o...

Depois de dias marcados por mesas fartas, doces em excesso, bebidas alcoólicas e refeições fora da rotina,...

A Prefeitura de Fortaleza divulga a abertura das inscrições para a 77ª edição do Salão de Abril, uma...

Com o objetivo de desenvolver o primeiro modelo de minicerebro e assim estudar de forma mais aprofundada...

Entre estudantes do ensino médio e adultos, meninas e mulheres usam mais os algoritmos tradicionais passo...

A ciência reforça que dormir bem é um dos pilares mais importantes para a saúde cerebral, da infância...

No último Natal, os filhos do Príncipe William e da Princesa Kate Middleton lideraram a tradicional caminhada...

Com olhar crítico e profundamente humano, Vládia Mourão nos conduz a uma reflexão necessária sobre as...

A leitora Rosa Firmo nos brinda com um poema que traduz a essência do Natal como tempo de renovação,...

Com a sensibilidade e a lucidez que lhe são próprias, Gonzaga Mota nos presenteia com uma reflexão profunda...

O Telescópio Espacial James Webb realizou uma descoberta sem precedentes, que está desafiando as leis...

Com a tecnologia, a medicina e a biomedicina deram um verdadeiro salto nesse ano de 2025. Alguns dos...

Com o objetivo de requalificar os serviços sem mudar as regras para os permissionários, o Sistema da...

Com uma trajetória que atravessa décadas, linguagens e causas sociais, a escritora, cerimonialista e...

A TV Globo exibe nesta terça-feira (23) o Especial Roberto Carlos – Noite Feliz, gravado pela primeira...

Em um cenário no qual a cor deixou de ser apenas estética para se tornar linguagem, o Pantone 11-4201...

A Dior acaba de elevar o conceito de flagship store a um novo patamar com a inauguração da House of Dior...

Os chás para melhorar a digestão são aliados naturais de quem sofre com sensação de estômago pesado,...

Dubai já é sinônimo de grandiosidade, inovação e experiências fora do comum, mas o Atlantis The Royal...

Com a chegada do verão, as tendências de unhas ganham novas cores, efeitos e propostas que refletem leveza,...

Depois de contar uma história triste de um dos meus mais de trinta e cinco natais com consciência, decidi...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto do indulto natalino de 2025, que concede...

O Natal deste ano tem sido vivido de forma concreta por centenas de famílias em situação de vulnerabilidade...

O Natal Encantado de Guaramiranga nasceu do desejo coletivo de transformar a magia natural da serra em...

Ícone da beleza brasileira, Ieda Maria Vargas morreu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos, em Gramado,...

Com 88 dias de programação, o Natal Luz de Gramado foi reconhecido neste sábado, dia 20, como detentor...

Já entrou no ar a plataforma centralizada de autoexclusão de apostas, as bets. Por meio do sistema, qualquer...

O primeiro fitoterápico industrializado a ser produzido no Brasil será à base de Phyllanthus niruri,...

Teremos um bilionário no próximo sorteio da Maga da Virada? A pergunta surge porque o prêmio acumulou...

Com o objetivo de ampliar a faixa etária de prevenção e preservar mais vidas, mulheres a partir de 40...

De repente, até parece que foi ontem; a inocência, a infância e adolescência, a maturidade e zás! Feito...

A chamada gripe K tem despertado atenção por provocar sintomas semelhantes aos das gripes sazonais, mas...

O Estado do Rio de Janeiro deu um passo histórico no reconhecimento da diversidade religiosa ao oficializar...

Nosso entrevistado da semana é o advogado e professor e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido...

Biografia Dener Pamplona de Abreu, ou apenas Dener, foi um dos pioneiros da alta costura no Brasil....

Gonzaga Mota nos presenteia, nesta semana do Natal, com o poema “Vida com Cristo”, que retrata de forma...

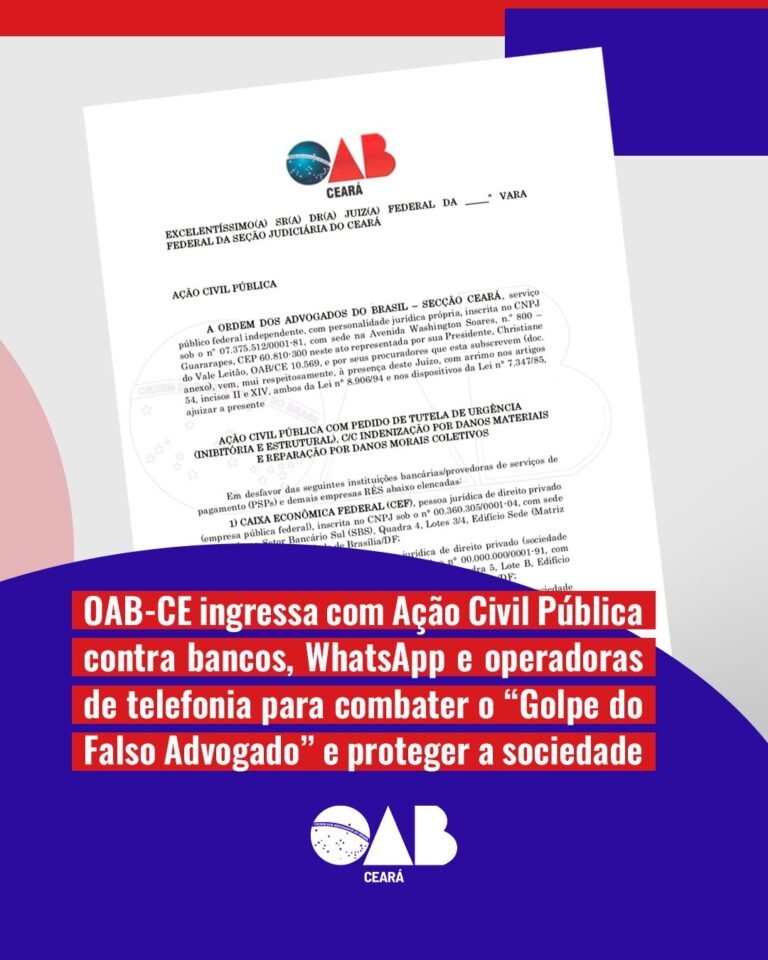

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) ajuizou na Justiça Federal uma Ação Civil Pública...

A apenas seis dias do Natal, trazemos programações natalinas e também de outros tipos para todos os públicos....

Pela primeira vez, o Brasil superou os Estados Unidos na produção de carne bovina e assumiu a liderança...

Diversas agências nacionais de segurança, como a CERT-FR, da França, a NCSC, do Reino Unido, e a CISA,...

Conhecida como a maior loja de Natal do mundo, aberta o ano todo, a Bronner’s Christmas Wonderland...

O fim de ano, tradicionalmente associado à alegria e às celebrações, também pode intensificar sentimentos...

O Conselho Federal da OAB afirmou, na noite de quinta-feira (18/12), que repudia a decisão da 3ª Câmara...

Um poema que ilumina o verdadeiro sentido do Natal:perdão, fé, amor e humanidade. No milenar lúmem que...

O cinema brasileiro volta a ocupar um espaço de destaque no cenário internacional com a entrada do documentário...

Em um país que descarta cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano apenas nas residências,...

O Supremo Tribunal Federal garantiu às mulheres que tiverem de se afastar do trabalho em razão de episódios...

O Palácio de Kensington divulgou nesta quinta (18) a foto do príncipe William e da princesa Kate Middleton...

Boa notícia para quem ainda não tirou sua primeira habilitação. O Departamento Estadual de Trânsito do...

Sob a coordenação da presidente Élia Farias, as alfeanas se reuniram ontem no encantador espaço de Célia...

O ano de 2026 chega com muitos feriados prolongados. No entanto, os turistas devem estar atentos às novas...

O município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, alcançou o primeiro lugar no ranking nacional...

Com um novo investimento da ordem de 95 milhões, o Alchymist Group, empresa com sede na República Tcheca...

A força, a criatividade e o protagonismo das mulheres empreendedoras ganham destaque nesta quinta-feira...

Stella Pavan foi reeleita presidente do Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado...

O arquiteto foi responsável por projetos emblemáticos da paisagem urbana de Fortaleza, como a Ponte Metálica,...

Fortaleza vai celebrar a diversidade, a inclusão e o protagonismo da população LGBTI+ no 2º Festival...

O verão em Fortaleza já tem data marcada para começar oficialmente. A nova temporada do Bloquinho de...

A Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, promoverá, no dia 15 de dezembro,...

A Hermès voltou ao topo do mercado de revenda de luxo em 2025, reafirmando o status de suas bolsas como...

A Estée Lauder Companies reforça sua estratégia de crescimento global ao investir no desenvolvimento...

É direito! A prostatectomia radical assistida por robô está no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde...

Ideia boa de projetos para aplicar no Ceará! O Governo do Estado de São Paulo lançou segunda-feira (8)...

Uma pesquisa recente publicada na revista Microorganisms revelou que a falta de saúde bucal pode desempenhar...

A Feira da Indústria FIEC 2026 está sendo anunciada como um dos eventos mais importantes para o setor...

O Sinduscon Ceará alcançou reconhecimento nacional ao vencer o Prêmio CBIC de Responsabilidade Social...

O Cineteatro São Luiz abre suas portas no dia 13 de dezembro, às 16h, para receber o espetáculo “João...

O final do ano é um período de risco para a saúde bucal, alerta o cirurgião-dentista Dr. Davi Cunha....

O cantor Paulo Benevides encerra na próxima quinta-feira (18/12), às 19h, a edição deste ano do BS Christmas,...

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou, no Plenário Fausto Arruda, uma Sessão Solene em homenagem ao...

A joalheria Sandra Pinheiro apresenta uma seleção especial de joias pensadas para transformar o ato de...

O Ristorante Hotel Cipriani, no Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor restaurante...

Nada de smartwatches ou fones que parecem acessórios de luxo. A novidade do momento é o Oura Ring. Trata-se...

Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o maior país do mundo a eliminar...

“o tempo contado/na passagem/do medo/pequena a/inda não sabe/dizer as horas/sabe do tempo/que corre/e...

Por meio de suas redes sociais, o governador Elmano de Freitas anunciou, nesta segunda-feira (15), que...

Jericoacoara se prepara para viver uma das noites mais aguardadas do calendário festivo de 2025 com o...

Fortaleza já entra no clima das grandes celebrações de fim de ano com a confirmação do Pré-Réveillon...

No próximo dia 19 de dezembro, a Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, realizará...

Ao decidir cuidar do irmão, ela encontra um caminho para curar antigas feridas familiares. É assim que...

Em um mercado cada vez mais dominado por produtos de curta vida útil, a joia ressurge como um presente...

O Sistema Verdes Mares (SVM), empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ), promove no dia 17 de dezembro uma...

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson...

O Réveillon Ideal Clube promete uma virada inesquecível, repleta de boa música e clima de celebração....

A literatura espiritual possui, em dias atuais, papel essencial busca por autoconhecimento e exploração...

Um poema sensível de Rejane Costa Barros que traduz o Natal em fé, esperança, caridade e paz. Versos...

História de Natal de Capibaribe Neto: De um menino esquecido na noite de Natal a um amigo encontrado...

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, recebeu, na sexta-feira,...

A Marwin Ventures, Innovation House especializada em acelerar negócios com estratégia, conexão e resultado,...

A força, a criatividade e o protagonismo da mulher empreendedora ganham ainda mais visibilidade com a...

Bastante prestigiado, o lançamento da coleção Horizontes de Cor, da Tusker, reuniu um público seleto...

A magia do Natal ganha vida no Terrazo Shopping neste fim de semana com uma programação especial que...

Nossa entrevistada deste domingo é a advogada e primeira mulher presidente da Câmara Brasil Portugal...

A cantora Marisa Monte volta a Fortaleza em 2026 com uma apresentação no dia 7 de março. O espetáculo...

De forma pioneira, uma pessoa recebeu um transplante de córnea totalmente biofabricado em 3D. A cirurgia...

Integrado aos movimentos de consolidação da Natura no território de luxo, a marca realiza parceria estratégica...

Com o Natal se aproximando, trazemos programações em ritmo de Jingle Bells e de música, exposições e...

A cantora Roberta Sá retorna à capital cearense para uma participação especial no sábado, 20, na Caixa...

O Núcleo de Estratégias Internacionais (NEI) da Universidade de Fortaleza, da Fundaçao Edson Queiroz...

Ciclomotores, a partir de 1º de janeiro de 2026, passarão a seguir regras mais rígidas de registro, licenciamento...

A tecnologia permite autorizar pagamentos por reconhecimento facial ou impressão digital diretamente...

A CAIXA Cultural Fortaleza recebe a partir do dia 13 de dezembro a exposição Zé Tarcísio – 6585. A mostra...

No próximo sábado (13), a Alessandro Belchior Imóveis realiza a 22ª edição do tradicional Leilão Filantrópico...

A Central Única das Favelas (CUFA) Ceará, em parceria com instituições governamentais e não-governamentais,...

Será lançado próximo dia 17 o tão aguardado Grande Livro de Mesas do Brasil, obra do autor cearense Francisco...

O mercado brasileiro de imóveis de alto padrão está vivendo um novo capítulo em sua história. As chamadas...

À frente da Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Ceará, a presidente Márcia Pinheiro comandou...

Uma releitura poética e contundente do Natal, em que Ricardo Guilherme nos convida a enxergar o “Cristinho”...

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação...

O Grupo Syntagma abre as celebrações pelos seus 40 anos de trajetória com a apresentação “Syntagma em...

Depois de uma temporada de grande repercussão no Rio de Janeiro, Daniel Dantas e Letícia Sabatella fazem...

O salário mínimo para 2026 foi confirmado em R$ 1.621,00. A informação é do Ministério do Planejamento...

Foi promulgada no domingo, 8, a lei 15.280, que estabelece o aumento das penas para crimes sexuais, como...

A lei da Austrália que proíbe o uso de redes sociais por menores de 16 anos começa a vigorar nesta quarta,...

Os atestados de papel deixarão de ser aceitos a partir de 5 de março de 2026, quando o Conselho Federal...

Presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI) chama a atenção e exige providências das autoridades...

O Natal é tempo de reflexão e também de gratidão.Entre brindes, sorrisos e abraços, nossa equipe do Salete...

A magia natalina volta a brilhar em São Lourenço, Minas Gerais, com a terceira edição do Floresta Iluminada,...

A Casa de Vovó Dedé realiza, no dia 17 de dezembro, às 19h, no Teatro RioMar Papicu, a apresentação especial...

Depois do belíssimo espetáculo de Vivian Fernandes que abriu o BS Christmas, a cantora Giovana Bezerra,...

A Casa de Vovó Dedé tem a alegria de anunciar a Cantata da Esperança 2025, um concerto-espetáculo que...

A Academia Cearense de Letras (ACL) promove, na quarta-feira (10), às 16 horas, a posse...

Os chamados “bons condutores”, aqueles que não tiveram nenhuma pontuação decorrente de infração no ano...

Conheci Clarice Lispector pelos seus textos infantis. Talvez no livro de português da segunda ou terceira...

A Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza (AMLEF) confere à participante Fátima Duarte o 2º lugar...

As fornadas de Natal na Cheiro do Pão dos panettones premiados de Chocolate e Clássico Milanês, além...

A arquiteta Biia Sales, que comemora 25 anos de trajetória profissional, foi selecionada como finalista...

A diretora geral do Instituto Katiana Pena (IKP), a bailarina e coreógrafa Katiana Pena, teve sua história...

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) será o centro das discussões regionais sobre...

O Ceará viveu, no último sábado (6), mais um importante capítulo na luta pela equidade de gênero e no...

A Meia Maratona de Verão já tem data marcada e promete abrir a temporada de corridas de rua de 2026 com...

Nesta semana, Capibaribe Neto assina um texto contundente e provocativo, em que faz uma leitura crítica...

Em clima de muita animação, mais de quatro mil corredores, entre profissionais, amadores, comunidade...

Hoje, Gonzaga Mota nos brinda com o poema “Saudade, Minha Querida”, que revela a dor silenciosa de um...

Nosso entrevistado deste domingo é o médico cirurgião plástico Carlos Juaçaba. Egresso de renomada especialização...

A diva Hollywoodiana morreu em 20 de janeiro de 1993. Mesmo depois de tanto tempo, a atriz continua influenciando...

Foto: Erika Fonseca Nossos aplausos de reconhecimento ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza,...

Na nossa agenda, trazemos atrações para todos os gostos. Tem show, teatro, eventos natalinos. No Marina...

Depois do advento do Pix, é cada vez mais raro ver cédulas em circulação. Dessa forma, as cédulas da...

Kate Middleton voltou a impressionar o público mundial ao surgir deslumbrante no banquete de Estado oferecido...

A 31ª Corrida Unifor chega a Fortaleza neste fim de semana com um significado ainda mais especial: a...

Na noite desse dia 4, no showroom da LBM, noivas, cerimonialistas e arquitetas viveram uma experiência...

A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), Christiane do Vale Leitão,...

Quem for tirar a nova Carteira Nacional de Habilitação terá mais um teste obrigatorio. A Câmara dos Deputados...

Jogos e apostas, principalmente as eletrônicas e as chamadas bets, têm prejudicado as finanças e a saúde...

Nesta quarta-feira (3), o Senado aprovou o projeto que cria o Profimed (Exame Nacional de Proficiência...

Na Itália, desde novembro, foi criado um projeto em que o crime de feminicídio é cabível de prisão perpétua....

O Ceará vive um momento histórico com a entrada em operação do Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte,...

O Brechó Segundo Ato , promovido pela Edisca — Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança...

Fortaleza se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário eletrônico brasileiro:...

A Hublot ampliou sua já consagrada linha Big Bang com o lançamento de quatro novas versões do Big Bang...

A Corrida da Advocacia 2025 já começa a movimentar a comunidade jurídica cearense. Promovida pela Caixa...

Como a obra de Clarice Lispector se tornou reconhecida na língua inglesa e a chamada “Lispectormania”,...

Nossos aplausos para a secretária da Saúde do Ceará e presidente do Conselho Nacional de Secretários...

Formada em Ciência da Computação, a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, concluiu a graduação...

Quando pedires alguma coisa a Dezembro, pede que te traga presentes que não se vendem em lojas: um ‘gosto...

Sabia que ter cabelos brancos pode ser um bom sinal? Segundo uma nova investigação conduzida por cientistas...

Está em fase de finalização o filme “Os Corretores”, que irá tratar sobre o cotidiano desses profissionais...

A Rede Medicar inaugura, amanhã, dia 4, a Clínica Medicar do Eusébio, expandindo o setor de saúde privada...

Itamar Vieira Junior lança nesta quinta-feira, 4 de dezembro, às 19h, seu aguardado romance Coração sem...

O mês de dezembro chega ao Planetário Rubens de Azevedo com uma programação que transforma o Centro Dragão...

A Lugar de Festas e Locações realizou, nesta quarta-feira (03), a apresentação oficial da nova coleção...

O Shopping Aldeota abriu oficialmente a temporada mais encantadora do ano com o lançamento da campanha...

Fortaleza vai ganhar um presente especial neste final de ano: um festival de dança grandioso e emocionante,...

O espírito natalino vai tomar conta da Universidade Federal do Ceará no próximo dia 6 de dezembro, sábado,...

Em tempos em que transparência, participação cidadã e debate público ganham cada vez mais espaço, a educação...

Um importante avanço na saúde pública foi anunciado pelo Ministério da Saúde: a vacina contra o Vírus...

Você sabia que a tinta de tatuagem pode influenciar diretamente a resposta do seu sistema imunológico...

Em uma parceria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), do Serviço de Aprendizagem Industrial e...

Conglomerado de bilhões, o Grupo Prada, uma das maiores companhias de moda de luxo do mundo, concluiu...

Praticidade é tudo e uma novidade desse segundo semestre é a possibilidade de pedir segunda via de certidões...

Madonna voltou a usar sua voz para defender causas sociais e, desta vez, celebrou o Dia Mundial de Luta...

Fortaleza será, no dia 3 de dezembro, o centro de um dos debates mais relevantes sobre liderança feminina...

O Ministério da Cultura (MinC) realiza em Fortaleza, entre os dias 3 e 7 desse mês, a maior edição já...

A contagem regressiva começou. Já neste sábado, 6 de dezembro, Fortaleza recebe um dos eventos mais aguardados...

Com o período de férias escolares, cresce a procura por atividades que vão além do entretenimento e contribuam...

No coração de dezembro, a CAIXA Cultural Fortaleza abre espaço para um mergulho sensível, colorido e...

O mês de dezembro sempre chega carregado de brilho, memória e delicadezas que só o espírito natalino...

A Montblanc, referência mundial em instrumentos de escrita de prestígio, acaba de lançar uma coleção...

Entre a paleta clássica do verão, que sempre chama por tonalidades relacionadas à natureza e a uma atmosfera...

Contar as histórias de quem se perdeu nos descaminhos da violência, nas crônicas anteriores, me deixou...

Quem quiser tirar a carteira de motorista não vai precisar mais da autoescola. Isso porque o Conselho...

O Banco Central (BC) lançou, neste dia primeiro de dezembro o BC Protege +. A iniciativa combate a abertura...

A Itália está com oportunidades abertas para descendentes de italianos que vivem no exterior. A motivação...

Em um dezembro que anuncia novos começos e renova esperanças, a CAIXA Cultural Fortaleza celebra a força...

Final de ano é tempo de celebrar, refletir sobre as conquistas, agradecer pelas metas alcançadas e abrir...

Emirates no Nordeste? Se depender do governo federal, a resposta é sim. O ministro de Portos e Aeroportos,...

A Diabetes é uma doença metabólica crónica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue...

O Museu da Imagem e do Som do Ceará abre suas portas para uma imersão sensorial que transforma a relação...

A literatura brasileira ganha um novo marco com o lançamento de Coração sem medo, romance que completa...

Fortaleza se prepara para viver a magia do Natal com mais uma edição do BS Christmas, evento tradicional...

Com seu estilo irreverente e linguagem metafórica afiada, Capibaribe Neto traz uma crônica que mescla...

Com a sensibilidade que lhe é tão própria, Gonzaga Mota traz nesta semana um poema especial, escrito...

A terça-feira (25) marcou um daqueles momentos que ficam gravados na memória política do país: o início...

O Programa de Residência Médica de Geriatria da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson...

Os colares de pedras naturais coloridas conquistam a moda! O luxo dessa peça icônica revela muito mais...

No dia 2 de dezembro de 2025, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar...

Instituto Butantan desenvolveu a Butantan‑DV — imunizante que recebeu aprovação da Anvisa e representa...

O Encontro Anual das Indústrias Químicas, realizado pelo Sindquímica Ceará, reuniu dirigentes, associados...

O Ideal Clube promove, neste sábado, 29 de novembro, mais uma edição do projeto “Sabores & Canções”,...

Um dos eventos mais comentados, desejados e aguardados do ano chega à capital cearense no dia 6 de dezembro....

A 20ª edição da Expolog encerrou na quinta-feira (27), consolidando mais um ano de debates e articulações...

Com o objetivo de se reintegrar em à natureza e multiplicarem os números de indivíduos da espécie na...

A banda Guns N’ Roses divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o show que fará em Fortaleza...

Esse fim de semana, teremos muitas programações fervendo pela cidade. Trazemos aqui no nosso carrossel...

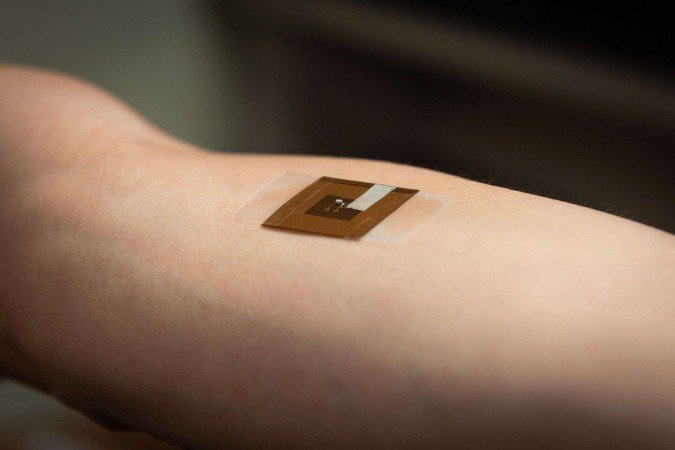

Essa semana, foi anunciado um grande avanço científico. Um chip promete devolver a visão em pacientes...

O Curso de Medicina da Universidade de Fortaleza, instituição vinculada à Fundação Edson Queiroz, está...

O Projeto Render-CE, criado por meio de uma parceria entre a Universidade de Fortaleza, instituição da...

Nos dias 1 e 2 de dezembro, o Dr. Leonardo Bezerra participará como professor, monitor e palestrante...

O sacerdote jesuíta Eugênio Pacelli presidirá, no próximo 24 de dezembro, às 18 horas, a tradicional...

Um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Universidade de Fortaleza e a Prefeitura Municipal de...

Um estudo publicado na revista Nature Communications identificou que o cérebro humano não se desenvolve...

A criação da primeira Universidade Federal Indígena do Brasil, a Unind está mais próximo de acontecer....

Governo do Ceará garantiu, nesta quinta-feira (27), R$ 240 milhões em investimentos para melhorias nos...

Pacientes que suspendem o uso do Mounjaro, medicamento injetável usado contra a diabetes de tipo 2 e...

O Rock in Rio 2026 ganhou um brilho especial já em seu primeiro anúncio: Elton John, um dos maiores nomes...

Depois de duas décadas marcadas por incertezas, tensões e longos capítulos judiciais, a Praia do Futuro...

Nesta quarta-feira (26), o Brasil deu um passo histórico na saúde pública ao receber da Anvisa a confirmação...

Depois de quatro meses envolta pelo som das obras e pelo vaivém de trabalhadores, a Praça do Ferreira...

A partir de 2026, quem recebe até 5 mil por mês passará a ser isento de pagar Imposto de Renda. O presidente...

Mais uma vitória para a comunidade LGBTQIAPN+. O mais alto tribunal da União Europeia decidiu que uniões...

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará realiza, nesta quinta-feira (27/11), a solenidade de entrega...

Reunindo clientes, amigas e admiradoras, o evento na Maria Grraciosa Moda foi um verdadeiro sucesso,...

O Instituto de Música Jacques Klein realiza, no dia 16 de dezembro, às 20h, o espetáculo IMJK em Concerto,...

Fortaleza recebe, no dia 8 de dezembro, o I Encontro de Liderança Feminina no Cooperativismo do Ceará,...

Nada de cartões ou QRCodes. A tecnologia só avança e, agora, a grande novidade é o pagamento usando apenas...

O 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, chega todos os anos...

A morte de Jimmy Cliff, aos 81 anos, reacendeu histórias pouco conhecidas sobre a vida do ícone jamaicano...

A Igreja de Fátima, em Fortaleza, decidiu proibir oficialmente a inclusão de nomes de políticos entre...

A BSPAR promove na próxima quarta-feira (26/11), às 19h, a entrega do residencial BS Jade, localizado...

Evento também apoia a Associação Peter Pan e divulga a importância da construção do Centro de Reabilitação...

Com a presença do reitor da Universidade de Fortaleza, Prof. Dr. Randal Martins Pompeu, e do prefeito...

A Victorinox, referência global em engenharia de precisão e durabilidade extrema, voltou a movimentar...

Em clima de festa e boas vibrações, a querida Saile Simões, CEO da Anjo Colours, recebeu o talentoso...

Um poema que reacende a força de Preta Tia Simoa, símbolo da resistência negra no Ceará.Célia Maria Leite...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que consumidores têm o direito de desistir da compra de...

Saiu na mídia! Dando exemplo para muitos países, como o Brasil, a França, desde 2016, possui uma lei...

Boa notícia para quem está de olho nos muitos feriados prolongados de 2026 para viajar. O Google iniciou...

A Caixa Econômica Federal pode pagar um prêmio inédito em 2025. A projeção, que já é a maior da história...

Quando percebi que meus filhos não me amavam tanto assim? Talvez meu filho tivesse uns oito anos quando...

A primeira vacina experimental para prevenir o câncer de pulmão deve começar a ser testada em humanos...

Há cinco anos os Maestros Nathália e Cláudio Mesquita, com formação em economia, gestão e música, e vasta...

O mais recente levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) apontou...

O reggae perdeu nesta segunda-feira (24/11) um de seus maiores nomes. Jimmy Cliff, cantor, compositor...

O Caviver – Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer – completa 10 anos de atuação em...

A banda norte-americana de hard rock, Guns N Roses, está confirmada para desembarcar em Fortaleza, em...

Com o tema central Ciência Penal, Cidadania e Direitos Humanos, o ouvidor-geral da Prefeitura de Fortaleza,...

O fortalecimento da liderança feminina nas pequenas indústrias ganhou um novo capítulo no último dia...

O grande Chico Buarque de Holanda, um dia, lá atrás, em um grande momento de inspiração, sabiamente compôs...

Na primeira hora do dia 11 de novembro de 1918 termina oficialmente a Primeira Guerra Mundial .Um ano...

Com a lucidez que lhe é marca registrada, o economista e professor Gonzaga Mota apresenta reflexões sempre...

A partir de 2026, a saúde mental deixa de ser apenas uma pauta importante e passa a ser uma obrigação...

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou que, a partir de 2026, a idade mínima para aposentadoria...

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, inaugura,...

Neste fim de semana, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) realiza a oficina “Do Olhar ao Traço: Introdução...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para retirar as tarifas adicionais...

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou um pedido da Embrapa (Empresa Brasileira...

O IBEF Academy realiza, nese sábado (22), o workshop “A Arte de se Comunicar com Autoridade e Influenciar...

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) realiza neste final de semana uma programação voltada tanto para...

Na tarde de terça-feira, o charme tomou conta do LO Restaurante, onde Sarah Philomeno e Letícia Linton...

O Brasil viveu um momento de comoção no Miss Universo 2025, na Tailândia, quando Maria Gabriela Lacerda,...

Nossos parabéns ao empresário Maurício Filizola, eleito novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas...

A secretária da Saúde do Ceará e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Tânia...

Não sei se pelas duas tacinhas do vinho branco frisante tomado na véspera ou por conta do cheiro de queimado...

A 29ª edição do Ceará Natal de Luz surge como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de...

O Google apresentou oficialmente o Gemini 3, sua nova geração de inteligência artificial generativa,...

Robbie Williams, aos 51 anos, reacendeu o debate sobre o uso de medicamentos para emagrecimento ao revelar...

Nesta quinta-feira, 20, a TV Globo traz ao público o especial “Milton Bituca Nascimento”,...

A vitamina B7 ou vitamina H, conhecidas como biotina, integram um ciclo importante do metabolismo energético...

O País voltou a ser destaque no World Cheese Awards 2025 (WCA), realizado na Suíça, trazendo para casa...

A prestigiada abertura da 17ª edição da campanha Amigos em Ação, promovida pela Alessandro Belchior Imóveis,...

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) fechou parceria, na segunda-feira (17/11),...

O mercado de luxo no Brasil vive um momento de expansão contínua e revela um cenário muito mais amplo...

A preocupação ambiental faz parte da missão institucional da Universidade de Fortaleza, mantida pela...

Apesar de hoje a maioria das preocupações com a pele estarem no nível estético, a tecnologia continua...

No mês em que os olhos do mundo se voltam para o Brasil, que sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas...

A terceira edição cearense da Expo Favela Innovation, considerada a maior vitrine mundial do empreendedorismo...

Vem aí a 4ª edição do Festival Regional SESI de Educação, que inclui o disputado Torneio de Robótica...

Jards Macalé morreu nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, e provocou uma forte comoção entre alguns...

Essa edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a permitir que as provas fossem utilizadas...

O atendimento obstétrico em Fortaleza ganha reforço imediato com a decisão do Hospital e Maternidade...

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza intensifica as homenagens ao Mês da Consciência Negra...

Paul McCartney voltou aos holofotes, mas desta vez não por um novo sucesso ou por uma turnê triunfal....

A solidariedade e as boas compras voltam a se encontrar em mais uma edição do Outlet Bem Bazar, promovido...

A Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, por meio do Programa de...

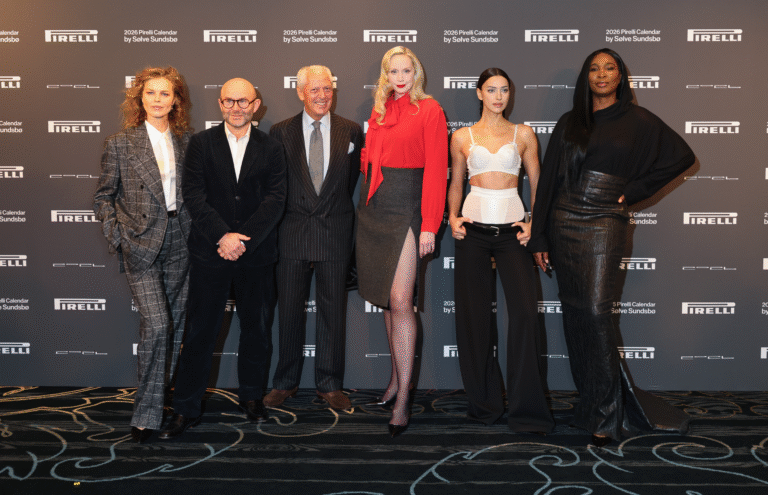

O Calendário Pirelli 2026 ressurge como uma ode à força feminina, resgatando a essência de suas edições...

Nesta crônica, Capibaribe Neto nos guia por uma viagem interior, onde memórias e música se entrelaçam...

A Piaget, uma das mais prestigiadas joalherias e relojoeiras suíças do mundo, uniu-se à icônica The Andy...

A gerente da Recursos Humanos da BSPAR, Roberta Grangeiro, foi a ganhadora deste ano do Prêmio Empresas...

Mais uma boa notícia para o Ceará. O Estado registrou a menor taxa de desemprego já registrada. O indice...

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou os editais da seleção pública de novos estudantes para...

O auditório da Câmara dos Vereadores de Fortaleza foi o palco da solenidade ficou completamente lotado...

A China esteve em destaque no Websummit de Lisboa pela sua produção de robôs humanóides que deve superar...

O projeto arquitetônico do residencial BS Gold, da BSPAR, que está sendo erguido na Quadra BS, foi eleito...

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF-CE) realizou, na noite da última quarta-feira...

A 22ª edição do Prêmio da Construção, promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará...

O Programa de Educação Executiva Internacional em Economia Azul prosseguiu no dia 12/11, em Lisboa, com...

A Hapvida, maior empresa de saúde integrada da América Latina, apresentou, na manhã de quinta-feira (13)...

Para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra ao longo do mês de novembro, a Porto Iracema das Artes...

O fim de semana no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) promete boas risadas e muita reflexão cinematográfica....

O Grammy Latino, direto da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, premiou vários artistas brasileiros...

A última quinta-feira (4) foi um dia histórico para a Universidade de Fortaleza, instituição mantida...

O Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos-CE) marcou...

O chinelo, símbolo máximo do estilo brasileiro, está oficialmente no topo do mundo fashion. De item básico...

O Ceará acaba de eternizar em lei uma das suas maiores expressões culturais. O município de Nova Olinda...

A utilização da pele de tilápia como insumo para curativos biológicos, ainda restrita aos laboratórios...

Quem planeja viajar para São Paulo em 2026 não pode deixar de agendar a exposição pelos 140 anos de Tarsila...

O Programa de Educação Executiva Internacional em Economia Azul prosseguiu nesta terça-feira (12/11),...

Médico, escritor e comunicador, Drauzio Varella construiu uma trajetória marcante não apenas na medicina,...

A capital cearense vai ganhar uma nova tradição natalina. No dia 21 de dezembro, acontece a primeira...

Um dos valores fundamentais que devemos recuperar e reconstruir na sociedade contemporânea é a cidadania....

As bolsas da Louis Vuitton são consideradas icônicas no mundo da moda pela estética clássica e luxuosa....

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou recentemente a proibição de duas substâncias químicas...

A Universidade de Fortaleza irá sediar, no dia 22, o I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial...

Uma cientista do Brasil é a protagonista do desenvolvimento de uma das inovações médicas mais promissoras...

Novembro chegou e já estamos em contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do fim de ano...

A PatBO, marca brasileira reconhecida internacionalmente por seu trabalho artesanal e estética vibrante,...

O adenovírus é um agente infeccioso comum que pode causar uma série de doenças em pessoas de todas as...

Uma das dúvidas mais comuns entre as pessoas que começam na academia se refere ao tempo ideal de musculação...

A CASACOR Ceará 2025 se aproxima de seus últimos dias e segue até este domingo, dia 16, oferecendo ao...

Os Correios promovem, nesta terça (11/11), o lançamento oficial da campanha Papai Noel dos Correios no...

O Yellow Fest Ceará chega à sua edição de 2025 consolidando-se como ponto de encontro essencial para...

Há em Fortaleza uma luz que parece conversar com a alma de Gilberto Gil. Talvez seja o vento que sopra...

O Sebrae/CE realiza, nesta quinta-feira (13), no La Maison Buffet, em Fortaleza, a cerimônia de entrega...

O Sebrae/CE realiza, nesta quinta-feira (13), no La Maison Buffet, em Fortaleza, a cerimônia de entrega...

A Escola SESI de Referência Roberto Proença de Macêdo, no Centro de Fortaleza, amanheceu esta terça-feira...

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal firmaram termo de compromisso...

A Caixa Cultural, a partir do dia 26, irá receber a exposição “Nise da Silveira – A Revolução pelo...

O movimento da beleza limpa (clean beauty) vem transformando o mercado de cosméticos ao redor do mundo....

Publicitária Cláudia Queiroz Rebouças irá lançar o seu livro – Os Arquétipos do Marketing – O Código...

Uma manhã digna de uma experiência de um chef. Foi assim que a BSPAR e a Newton Feitosa Engenharia, especializada...

Ícone do automobilismo brasileiro, Reginaldo Leme foi homenageado no Grande Prêmio de São Paulo com um...

Durante uma entrevista exclusiva concedida a Luciano Huck, o príncipe William surpreendeu ao compartilhar...

A saúde da próstata é um tema que merece atenção, especialmente a partir dos 50 anos de idade. Cuidar...

O ex-governador e poeta Gonzaga Mota dedica seu poema da semana ao eterno Cartola, ícone do samba e da...

Entre tornados e tropeços diplomáticos! No artigo de hoje, A. Capibaribe Neto comenta o clima turbulento...

Todo ano, a tradição se repete – o frio chega e Nova York veste um de seus figurinos mais encantadores:...

Envelhecer faz parte da vida como um processo natural e inevitável. No entanto, a forma de lidar com...

A tarde de sexta-feira (7) foi marcada por um dos momentos mais aguardados do calendário institucional...

O shopping Riomar Fortaleza recebe, a partir do dia 13, uma exposição sobre um dos maiores clássicos...

Com roteiro de Elísio Lopes Jr. e Igor Verde, o longa-metragem contará a trajetória da “Grande...

A trajetória de Cássia Eller ganhará adaptação para o cinema. Conforme anúncio da Migdal Filmes, com...

A CASACOR Ceará 2025 realizou na noite de quarta-feira, 5, a cerimônia do Prêmio CASACOR Ceará 2025,...

Virginie Amélie Avegno Gautreau (1859-1915) nasceu na Louisiana, filha do Major Anatole Avegno de New...

Os microplásticos, que são os fragmentos minúsculos derivados da degradação de materiais plásticos, se...

Pode parecer surpreendente, mas um calçado tradicional na rotina do brasileiro, no caso, o chinelo de...

A unidade da M. Dias Branco em Eusébio, no Ceará, matriz da Companhia, conquistou o Selo ESG-FIEC na...

O deputado federal por São Paulo, humorista cearense Tiririca, vai voltar ao Ceará e promete disputar...

Neste mês de novembro, uma das atrações é o show O Baile do Simonal, na Caixa Cultural Fortaleza, com...

O professor Breno Magalhães Freitas, da Universidade Federal do Ceará (UFC), acaba de ser reconhecido...

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a venda e a divulgação de todos...

A Caixa Econômica Federal prepara para esta sexta-feira, 7, o lançamento do seu novo edital de concurso...

A Universidade de Fortaleza, por meio da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária (Virex),...

A View Arquitetura, dos arquitetos Lucas Cunha e Natália Vale, apresentou oficialmente a residência intitulada,...

O príncipe William foi o anfitrião da cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro, na...

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta gradualmente a licença-paternidade de 5 para...

O plano brasileiro para alcançar US$ 1,3 trilhão em recursos para financiar ações climáticas passa pela...

Belém será a capital do Brasil entre os dias 11 e 21 desse mês, período em que a cidade sedia a 30ª Conferência...

O pão de queijo, um dos maiores símbolos da culinária nacional, acaba de conquistar um feito de destaque...

Fortaleza se prepara para receber uma das experiências musicais mais aguardadas do ano. No dia 15 de...

Uma noite de celebração e de solidariedade, marcando o aniversário de uma das principais iniciativas...

A temporada natalina da Coca-Cola já começou a brilhar pelo Brasil. O desfile teve início em Caruaru...

Trinta e oito cadernetas de viagem do imperador que estão no Museu Imperial, em Petrópolis, região serrana...

A Universidade de Fortaleza, instituição vinculada à Fundação Edson Queiroz, recebe mais uma personalidade...

O projeto Eco Fusion liderado pelo grupo cearense Argo e voltado a descarbonização da fábrica de cimento...

A Pantone revelou a cor que deve definir 2026, e ela chega como um convite para um novo ciclo de equilíbrio,...

Economista, professor e ex-governador do Ceará, Gonzaga Mota é reconhecido por suas análises lúcidas...

Era por volta de 22h30. Em mais uma das noites iguais, eu pedia para o meu filho caçula de três anos...

A CASACOR Ceará 2025 realiza neste dia 5, às 19h, em cerimônia especial na mostra, a entrega do Prêmio...

O curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz,...

A consagrada designer de joias Sandra Pinheiro realizou, neste dia 3 de novembro, o aguardado XMAS Preview,...

O governo de Goiás é o primeiro do País a implementar a identificação das mães e dos bebês nascidos na...

A operadora Vivo anunciou o encerramento de uma de suas atividades mais antigas. A operadora firmou com...

Alunos do 7º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição...

Prepare-se para uma viagem musical repleta de emoção, nostalgia e pagode de qualidade: no dia 05 de dezembro,...

Quando Cristiano Ronaldo decide assinar um relógio com seu nome, o resultado não poderia ser menos do...

Fortaleza vai respirar beach tennis em novembro. Entre os dias 18 e 22, a capital cearense recebe a Copa...

Mesmo com várias décadas de pesquisa, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) continua sendo um dos maiores...

Documento fundamental para a identificação, o RG está com os dias contados. O Governo Federal deu o prazo...

Com a chegada das festas de fim de ano, a Vinho & Ponto Fortaleza se prepara para receber grupos...

O Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO), em parceria com a Associação Nossa Casa, realiza neste...

A movimentação internacional no Aeroporto de Fortaleza ganhou novo impulso com a ampliação da malha aérea...

O caminho rumo à possível santidade de Padre Cícero Romão Batista deu um passo importante e histórico....

O Brasil acordou nesta segunda-feira com a triste notícia de que o cantor e compositor Lô Borges faleceu...

O apresentador Luciano Huck confirmou que no próximo domingo, 9 de novembro, o Príncipe William, futuro...

O Grupo Brava lança o Bravize, nova frente de incorporações com moradia acessível e identidade cearense,...

Arquiteto formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, o arquiteto Marçal Barros tem uma...

Em novo texto publicado em nosso portal, o escritor Capibaribe Neto traz uma crônica potente e comovente:...

Neste dia de lembrança e saudade, o ex-governador e escritor Gonzaga Mota compartilha um poema emocionante...

Profissional formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com curso de extensão em Cenografia pela...

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na sexta-feira (31) a manutenção da bandeira...

Dois hotéis brasileiros integram a concorrida lista com os melhores do mundo em 2025. Sao eles: Belmond...

A eficiência tributária e seu papel na competitividade empresarial estarão no centro das discussões do...

Um servidor do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, órgão da Secretaria da Saúde...

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) aprovou, durante sessão do Conselho Pleno realizada...

O Memorial Edson Queiroz, que vem transformando vidas por meio da arte, da cultura e da memória, irá...

A poeta, cantora e compositora Alana G. Alencar lança o livro “Dores Subversivas” nesta sexta-feira (31),...

A poeta, cantora e compositora Alana G. Alencar lança o livro “Dores Subversivas” nesta sexta-feira (31),...

Na quinta (30), foi dado o primeiro passo para a expansão permanente da faixa de isenção do Imposto de...

A monarquia britânica vive mais um abalo histórico. O Rei Charles III tomou uma atitude drástica ao retirar...

Mais uma vez, o Curso de Design da Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino vinculada...

A Uber começou a testar um novo recurso voltado para aumentar a sensação de segurança das passageiras....

No Ceará, diferente de muitos Estados brasileiros, é calor o ano inteiro. Dessa forma, se perfumar é...

O Ceará passa a contar oficialmente com o IMAD – Instituto do Movimento da Arquitetura e Design, uma...

Fotógrafo Celso Oliveira lançou este ano o livro “Habitantes”, que celebra seus 50 anos de fotografia....

Os alunos dos cursos de Moda e Design de Moda da Universidade de Fortaleza, instituição de ensino vinculada...

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, foi eleita a Melhor Instituição de Ensino Superior...

A Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Fortaleza – BPW celebrou seus 31 anos de fundação...

O tratamento do câncer de mama tem garantido mais sobrevida e qualidade de vida às pacientes, mas, para...

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou mudanças nas regras de aposentadoria, que serão...

O Real Hospital Português (RHP), em Recife, tornou-se o primeiro hospital do Norte e Nordeste brasileiro...

De 13 a 16 de novembro, Fortaleza será o centro do debate nacional sobre saúde integral. A capital cearense...

Pesquisadores espanhóis desenvolveram um tratamento inovador que, ao combinar células-tronco derivadas...

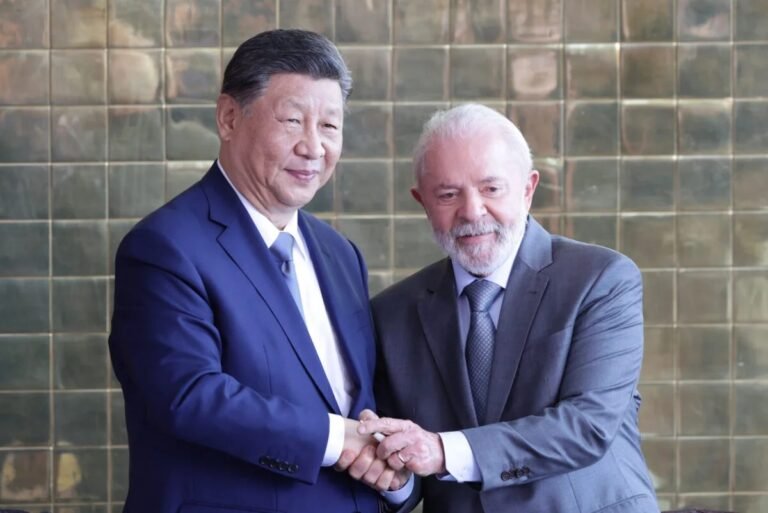

Representantes do Brasil e da China uniram esforço para desenvolver um laboratório dedicado ao desenvolvimento...

O Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos-CE) realizou,...

A confusão entre glitter e pó decorativo usados em confeitaria acendeu um alerta na Agência Nacional...

Camila Queiroz encantou o público ao abrir o desfile da grife Charth, grávida de oito meses e radiante...

Com a presença de diversas personalidades diplomáticas de países europeus e sul-americanos, além de autoridades...

O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas todos os anos no mundo, segundo a Organização Pan-Americana...

Neste fim de ano, a TV Globo convida o público para uma noite inesquecível com o ícone da música brasileira:...

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (28), um projeto que impede companhias aéreas de cobrarem...

Conhecida como uma doença silenciosa, a hipertensão não costuma provocar grandes sintomas. Segundo o...

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em parceria com o Sebrae, começou, neste mês de...

A megacorreria policial no Complexo da Penha se transformou em uma das maiores tragédias urbanas da história...

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite de terça-feira (28) um projeto de lei que prevê a anulação...

O empresário Ricardo Bezerra será homenageado como Personalidade do Ano na categoria Desenvolvimento...

O Ceará reafirma sua pluralidade cultural e histórica com os novos dados do Censo Demográfico 2022, que...

As obras de Mano Alencar e Edmar Gonçalves atravessaram o Atlântico para serem expostas no Clube Ténis...

O cará tilápia, alimento que faz parte do cardápio dos cearenses, foi pauta de discussão ambiental após...

A empresária e criadora da marca Gaída Beauty, Gaída Dias, acaba de apresentar mais um capítulo da sua...

O mês de outubro é marcado pelo Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização e à prevenção do câncer...

Com o objetivo de formar especialistas de excelência, preparados para atender às demandas de inovação...

Nosso colaborador e ex-governador Gonzaga Mota nos presenteia com mais uma bela reflexão poética. Em...

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, será agraciado com o Título de Cidadão...

A pesquisadora Suélia Rodrigues, da Universidade de Brasília, desenvolveu um dispositivo capaz de acelerar...

O criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, celebrou 90 anos nesta segunda-feira (27). Reconhecido...

O Iguatemi Bosque inaugura uma nova era de relacionamento com seus clientes ao lançar a primeira campanha...

Os alunos da graduação EAD em Inteligência Artificial da Universidade de Fortaleza, mantida pela Fundação...

Padre Cícero e Frei Damião são dois grandes símbolos religiosos do Nordeste, reconhecidos pelas atuações...

Um diagnóstico de câncer de mama traz consigo não apenas o peso emocional e físico da doença, mas também...

Tom Ford apresenta Oud Voyager, uma fragrância que transcende o luxo tradicional e inaugura uma nova...

Entre ironias políticas e reflexões sobre a fragilidade humana, o autor nos conduz por uma narrativa...

No último sábado (18), a Mafrense Eventos foi responsável por transformar a celebração dos 80 anos do...

A Federação Espírita do Estado do Ceará – FEEC – realiza, nos próximos dias 1º e 2 de novembro,...

Cientistas estão cada vez mais perto de encontrar um medicamento que consiga dar mais tempo de vida aos...

Entre os dias 27 de outubro e 4 de novembro, Portugal será palco da Mostra Ceará, projeto que celebra...

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), por meio da Coordenadoria Estadual de Fiscalização,...

A psicóloga e palestrante internacional Patricia Bathory chega a Fortaleza no próximo dia 29 de outubro...

Fortaleza vai ganhar um registro inédito sobre sua história estética e criativa com o lançamento do livro...

O Iguatemi Bosque vai mergulhar no clima assustador – e divertido – do Halloween neste domingo (26)....

A Cervejaria Turatti Varjota promete uma tarde de muita animação neste sábado (25) com a segunda edição...

A partir de sexta-feira, 24 de outubro, roupas, acessórios e sapatos selecionados passarão a ser comercializados...

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, recebe, no próximo dia 28, às 19 horas, no Auditório...

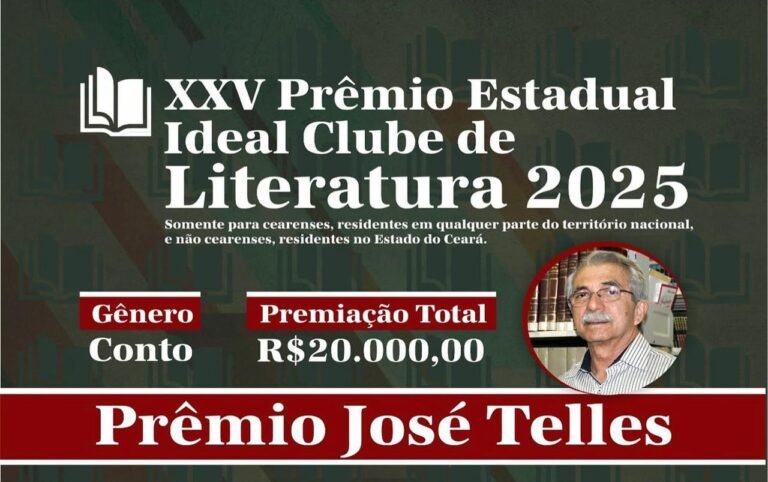

O XXV Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura 2025, que teve como categoria Conto, recebeu quase 300...

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (22), o Projeto de Lei...

Com apoio da Secult, a XV Bienal Internacional de Dança do Ceará inicia na sexta-feira, 24, a programação...

O Congresso Americano de Neurocirurgia (CNS Annual Meeting 2025), um dos eventos mais importantes da...

Faltando pouco mais de dois meses para a chegada de 2026, os preparativos para o Réveillon Ideal Clube...